Immaginare il Sole… in laboratorio

Il Sole è da sempre il simbolo dell’energia inesauribile. Ogni giorno ci scalda e ci illumina grazie a un processo che si chiama fusione nucleare: due nuclei leggeri, unendosi, sprigionano una quantità enorme di energia. L’idea che l’umanità possa un giorno ricreare sulla Terra quel meccanismo che avviene naturalmente nelle stelle è stata a lungo un sogno, quasi una fantasia da romanzo di fantascienza. Eppure oggi non è più soltanto un’ipotesi: si chiama ITER ed è il più grande esperimento internazionale mai costruito per inseguire questo obiettivo.

A che punto siamo con ITER

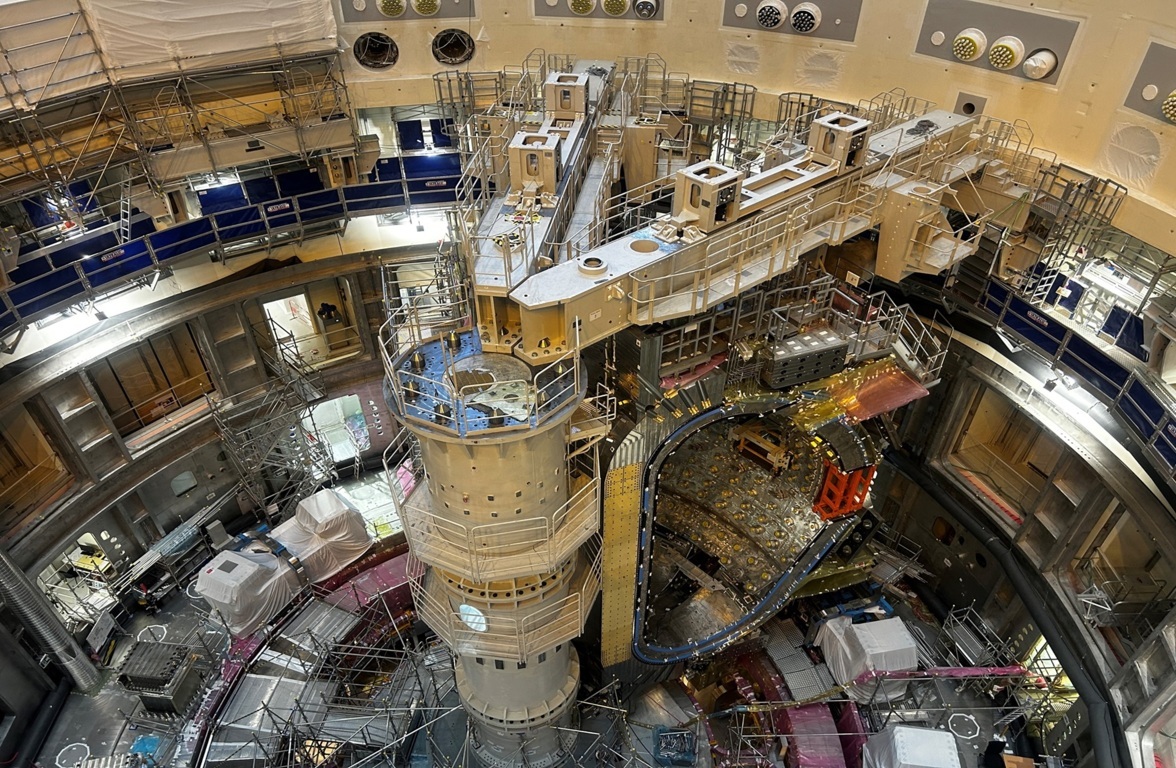

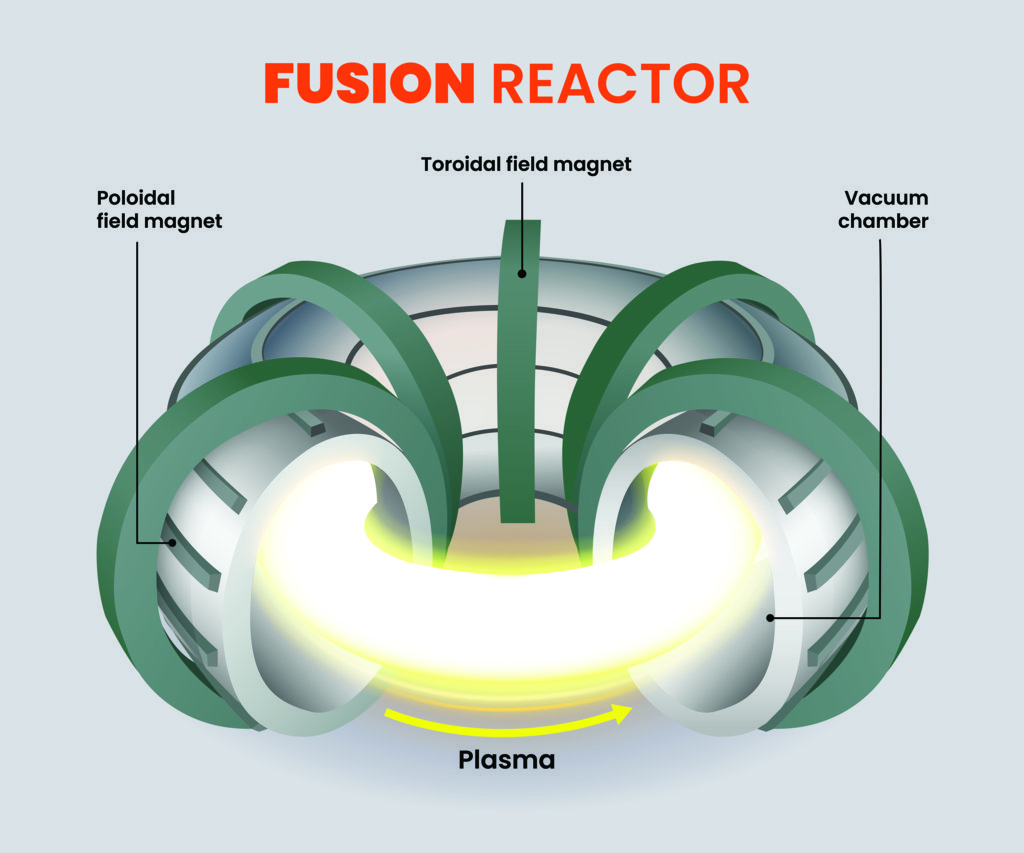

ITER sorge a Cadarache, nel sud della Francia, ed è il frutto di una collaborazione che coinvolge oltre trenta Paesi. Dopo anni di progettazione, trasporto di componenti giganteschi e sfide ingegneristiche senza precedenti, il cantiere è entrato in una fase decisiva. Nel cuore della struttura è stato installato il Central Solenoid, un magnete alto quasi venti metri capace di generare campi magnetici potentissimi, necessari a tenere confinato il plasma. Al suo intorno si sta completando la grande camera a vuoto, una sorta di “ciambella” d’acciaio in cui il gas verrà portato a temperature milioni di volte superiori a quelle di un forno.

Il momento più atteso è il cosiddetto First Plasma, previsto per novembre 2025: sarà la prima volta che il reattore accenderà un plasma, una sorta di “fuoco” fatto non di fiamme ma di particelle elettricamente cariche che girano a velocità incredibili. Sarà un test cruciale, perché permetterà di verificare se magneti, sistemi di raffreddamento e pompe funzionano come previsto. È solo l’inizio di una lunga strada, ma rappresenta un passo storico verso la possibilità di produrre energia pulita e praticamente inesauribile.

Non solo ITER: la corsa alla fusione

Sebbene ITER sia il progetto più grande, non è l’unico. In Francia, il tokamak WEST ha raggiunto record di durata dei plasmi, dimostrando che la fusione può essere mantenuta più a lungo di quanto si pensasse. In Germania, lo stellarator Wendelstein 7-X ha mostrato che esistono configurazioni alternative ai tokamak, anch’esse capaci di dare risultati promettenti. In Cina, il reattore sperimentale EAST ha spinto il plasma a densità elevatissime, un traguardo importante per rendere stabile e produttivo il processo di fusione. Tutti questi esperimenti, pur diversi per approccio, contribuiscono a un’unica grande sfida scientifica: trasformare la fusione da sogno a realtà.

Le sfide da affrontare

Il cammino resta tutt’altro che semplice. Il plasma è una sostanza ribelle, difficilissima da controllare: deve restare sospeso nel vuoto, senza toccare le pareti del reattore, e mantenere una temperatura elevatissima senza spegnersi. I materiali che lo circondano devono resistere a calore e radiazioni estreme, non è facile trovarne di abbastanza solidi da durare a lungo. Inoltre, fino a oggi la fusione ha richiesto più energia di quella che riesce a produrre: l’obiettivo è ribaltare questo bilancio, generando finalmente energia netta positiva. A tutto ciò si aggiungono i costi e le tempistiche: coordinare decine di Paesi, trasportare componenti enormi e rispettare scadenze così ambiziose è una sfida politica e organizzativa oltre che scientifica.

Se queste difficoltà verranno superate, la fusione nucleare potrebbe rappresentare una svolta epocale. Un’energia pulita, praticamente illimitata, capace di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra e di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Non solo: le tecnologie sviluppate per ITER, dai magneti superconduttori ai sistemi criogenici, hanno già applicazioni in medicina, nell’industria e nella ricerca scientifica. E soprattutto, la fusione diventa anche una grande palestra educativa: raccontarla significa mostrare che la scienza non è solo teoria, ma una combinazione di esperimenti, errori, correzioni e successi, frutto di una collaborazione internazionale senza precedenti.

Una riflessione per la scuola

ITER non è un traguardo che vedremo domani mattina, ma un cammino che procede per gradi. Ed è proprio questo a renderlo così prezioso da raccontare in classe: mostra agli studenti che la scienza è un’avventura che richiede immaginazione, pazienza e lavoro di squadra. Parlare di fusione significa aprire una finestra sul futuro, facendo capire che idee un tempo relegate alla fantascienza oggi stanno diventando progetti concreti.

Chiedere ai ragazzi come immaginano il mondo se avessimo energia pulita e inesauribile può diventare un esercizio di creatività e di cittadinanza scientifica. Perché sognare una stella sulla Terra non è solo una sfida ingegneristica: è un modo per coltivare speranza e responsabilità verso il domani.

Foto cover: ART STOCK CREATIVE / Shutterstock